時代は大きな転換期、自分もとうに還暦を過ぎた。何に関心があり、どう考えていたか、記憶と思考の断片をつなぐ作業。将来の何に「投資」するか、自分を断捨離したときに最後に残せるものは何か。私的なLife Log、ネット上の備忘録。

2013年1月5日土曜日

世界の経営学者はいま何を考えているか 入山章栄

2012年12月24日月曜日

シャルダン展 三菱一号館美術館

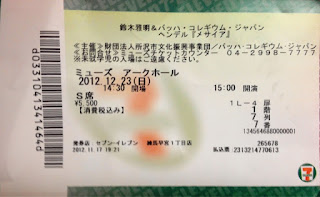

2012年12月23日日曜日

2012年11月17日土曜日

2012年11月11日日曜日

2012年9月29日土曜日

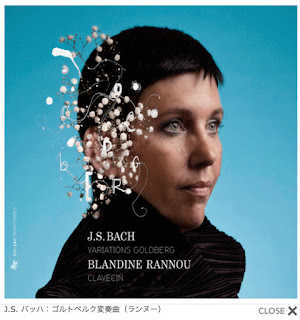

ブランディーヌ・ランヌーのゴールドベルク

YouTubeでブランディーヌ・ランヌーさんの演奏を聴いていて、やはり彼女の演奏は好きだなと思います。

ラモーの以下のビデオなど、以前も良いと思いましたが、改めて聴いても、やはり良いと思います。

Naxosに昨年録音のゴールドベルク変奏曲もあったので、聴いてみました。これまた素晴らしすぎる演奏で、打ちのめされました。

2011年11月1日 (火)バッハ:ゴルトベルク変奏曲ブランディーヌ・ランヌー(チェンバロ)日本語解説書付きゴルトベルク変奏曲。グレン・グールドを引き合いに出すまでもなく、この曲はピアノでもチェンバロでも、さらにはもっと違う楽器でも、あるいは諸々の編曲でも、驚くほどたくさんの名盤に恵まれてきたのは、いうまでもありません。そしてこの曲を知る人の数だけ、心の名盤やいつまでも思い出す名演があることでしょう。しかし、フランス古楽界きっての大御所になりつつある異才、パリ音楽院を卒業後レオンハルトとボブ・ファン・アスペレンの2巨頭に師事した後、明らかにユニークな存在感を放ちながら「古楽のメッカ」フランスで充実したキャリアを積み重ねてきたブランディーヌ・ランヌーが、ここに満を持して録音した『ゴルトベルク変奏曲』は、それら既存の演奏をすっかり忘れさせてしまいかねない、おどろくべきユニークな演奏です。快速をきわめたグールド55年盤なら40分もしないで終わってしまうこの曲に、CD2枚が費やされています。前例がないわけではありませんが、それはつまり、30の変奏すべてにおいて、前半・後半の繰り返しをきっちり守っているうえ、冒頭のアリアの演奏がとてつもなくゆったりとしているから。そして、それで比類ない演奏が成立してしまっているのですから、もう驚くほかないのです。ピアノならペダルがあって音を伸ばせるから、ものすごく遅い演奏でも音楽的に成り立つけれど、チェンバロはペダルで音を伸ばせないうえ、どんなタッチで弾いても同じ音量ですから、「ゆっくり弾く」はこの楽器の特性をほんとうに知り尽くしていないと、まず不可能なのです。ですがこのCD、1音1音がとほうもなく含蓄ゆたかに響く(これはZig-Zag Territoires特有の、直接音と残響がほどよく溶け合う自然派録音に負うところも大きいのでしょう)、その魔術的な、ほとんど永遠につづくような遅さのアリアに、まちがいなく耳が吸い寄せられてしまうはず・・・そしてランヌーがなぜ全ての変奏を前半・後半きっちりリピートするかというと、そこまでが「チェンバロ音楽としては当たり前」の作法だから。チェンバロはピアノとは違いニュアンスを細かく弾き分けるのではなく、曲の「元のかたち」と「即興で装飾を入れたかたち」を両方弾き示して、その変化の妙を味あわせる、というのが、バッハの時代にも行われていた最もオーセンティックな演奏スタイルだったのです。『レコード芸術』で特選に輝いたフォルクレ作品集でも、ランヌーは18世紀当時の流儀に従い、録音セッションの場で即興的に音を加えるという、チェンバロ本来の正統的な演奏スタイルを貫き、それがフランス音楽ならではの美質をいや増しに引き立て、音盤を名盤たらしめていたわけですが、そうした即興性はこの『ゴルトベルク』ではもはや「本質」。何もかもが尋常ではない、けれどもそれはすべて「歴史的蓋然性(オーセンティシティ)」を追求しつくしたがゆえのこと。『ゴルトベルク変奏曲』を改めてイチから解き明かしてくれる(そもそもなぜ「アリア」なのか?くらいのところから)解説書がこれまた静々と革命的で(例によって全訳付)、読み進めながら聴けば作品理解はさらに深まり、曲のイメージに新たな側面が加わること必至です。(マーキュリー)【収録情報】・J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV.988

2012年9月17日月曜日

リンダ・グラットンの WORK SHIFT 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図 を読んでのメモ

とりあえず読書メモとして。

- グローバル化、IT化による従来職種の消滅、海外との競争

- 長寿命化、年金の破たん、定年の延長

- 仕事を人生の中で、どう位置づけるか

- 何のために働くのかという問いかけ

- 何を人生のなかで優先課題とするか

- 60歳以降をどう生きるか、そのために50歳代で何をしておくべきか

- 100歳まで生きる世界

- 従来型の働くイメージを更新する必要

- 何かを得るために、何かを捨てる覚悟

- ゼネラリストを止める

- 専門知識を深める

- ネットワークの活用

- 再生のための人間関係

- 解決のための人間関係

- 相談できる相手

- 意識的につくらないとできない

- 全人格的に離せる相手

- カメレオン的人格→集団により性格、人種が異なる

- 消費ではなく経験を主体とする

- 金銭を対価とするのではなく、得難い経験を得るために働く

- 何かを得るためには何かを諦める

- 対価を得るには代償をはらう

- 金銭の多寡ではない

2012年9月9日日曜日

2012年9月2日日曜日

奈良美智 君や僕に ちょっと似ている

- むかしの少女の絵は「自画像」であったということ。

- 本人の意図と世間の需要のずれ

- 徹底した反抗心、ハスに構えた態度

- 今回の個展は「春少女」に象徴されているか

- まっすぐに向かってくる目線

- たしかに菩薩のよう

- 未来的

- 子供でありながら大人

- ロック的、喧噪の世界が消えている

- ブロンズ像の多面性

- 客層が若い

- 作者がどう考えようと「カワイイ」として需要される

- 孤独とかなしみ

- 孤独に向き合わないと出てこない絵とか立体

- 現代美術の中での位置付けとかスタンスとか

2012/09/02 稲盛和夫:高収益企業のつくり方

- 会社は個人の夢を実現する場ではなく、従業員の生活を保障する場

- 会社経営には大義が必要

- 家族的な経営

- アメーバ―組織、できるだけ細分化して事業部制

- 細分化することで利益の仕組みが見えてくる

- 売り上げを最大に、コスト(経費)を最小にして利益を向上

- 利益率は税引き前で10%以上、金利の倍は稼ぐ

- 業績連動型の給与体系は、好業績でも低業績でも調整が入る、合理的な給与体系は難しい。

- 人の心を考えなくてはダメ

- リストラはやむを得ない、ただし、リストラすることを従業員が理解されるほどに経営者は努力していたか

- 現場を知らなきゃだめ。従業員と一緒になって仕事をする。

- 管理職とは言っても、マネジメントしたり采配するだけではなく。

- コンパ=飲み会で腹を割って話し合う。楽しい飲み会ではない。

- 経営者がまず思わなくてはダメ、真剣に思っていない、信じてもいないことを実現できるわけがない。

- 経営者やリーダーは能とかではなく、徳が大切。あの人のためなら仕事をするか、ついていくか。

- 分かるまで話す。

| Evernote はあなたがすべてを記憶し、手間をかけずに整理できるようにお手伝いします。Evernote をダウンロードする |

2012年8月29日水曜日

2012年8月17日金曜日

町田康「宿屋めぐり」

2012年8月7日火曜日

2012年7月31日火曜日

赤坂プリンスホテル解体中

赤坂見附に寄ったところ、赤坂プリンスホテルの解体が始まっていました。

屋上にクレーンが乗っています。

ついに解体が現実化しました。どうやら変わった工法で解体するらしいです。

赤坂見附の風景もこれから激変するのですね。

これは別の日に撮ったもの。これだけ巨大な物量がなくなるというのも、一般人には、なかなか想像しにくいものがあります。

2012年6月6日水曜日

渋谷駅周辺 2012年6月

渋谷駅周辺に行く機会があったので、少し写真を撮っておきました。渋谷駅周辺は複数の再開発の予定があり、数年後には景色が激変していることでしょう。

「春の小川」で知られている渋谷川です。渋谷駅周辺では地下の暗渠になってしまい、その面影は全くありません。ビルの谷間で薄暗く、汚れていて、誰も注目などしません。

国道246号の上にかかる首都高です。特徴的なカマボコ屋根は東横線渋谷駅、これも直に(2013年3月15日)営業終了になります。長年に見慣れた景色が変わっていこうとしています。

坂倉準三設計の東急百貨店の東館も閉館(2013年3月31日)し解体されます。

渋谷駅周辺はいつも工事をしていますが、ひとときとして同じ顔をしていることはありません。